Fragebogen

Was Sie wissen müssen

Im Dialog "Fragebogen" werden einige Angaben von Ihnen abgefragt.

Die farbliche Markierung in der Übersichtsanzeige informiert Sie über den Vollständigkeitsgrad des Fragebogens:

- rot - der Fragebogen ist noch nicht ausgefüllt

- gelb - im Fragebogen sind die Fragen zum Beginn der Ausbildung unter D1 und D2 ausgefüllt

- grün - Die Fragen unter D3, die erst mit der Anlage des Gesamtverwendungsnachweises sichtbar werden, wurden ausgefüllt. Somit ist der Fragebogen komplett ausgefüllt.

Der Fragebogen dient hauptsächlich dazu, die Situation der Teilnehmenden vor und nach einer Maßnahme oder Förderung zu analysieren und daraus Erkenntnisse abzuleiten wie zum Beispiel:

- welche Gruppe der Teilnehmenden profitiert am meisten?

- ist die Maßnahme in dieser Ausprägung zielfördernd?

- sind die Mittel ausreichend?

Wie die Fragen ausgefüllt werden hat keine Auswirkungen darauf, ob die Maßnahme gefördert wird oder nicht.

Was Sie tun müssen

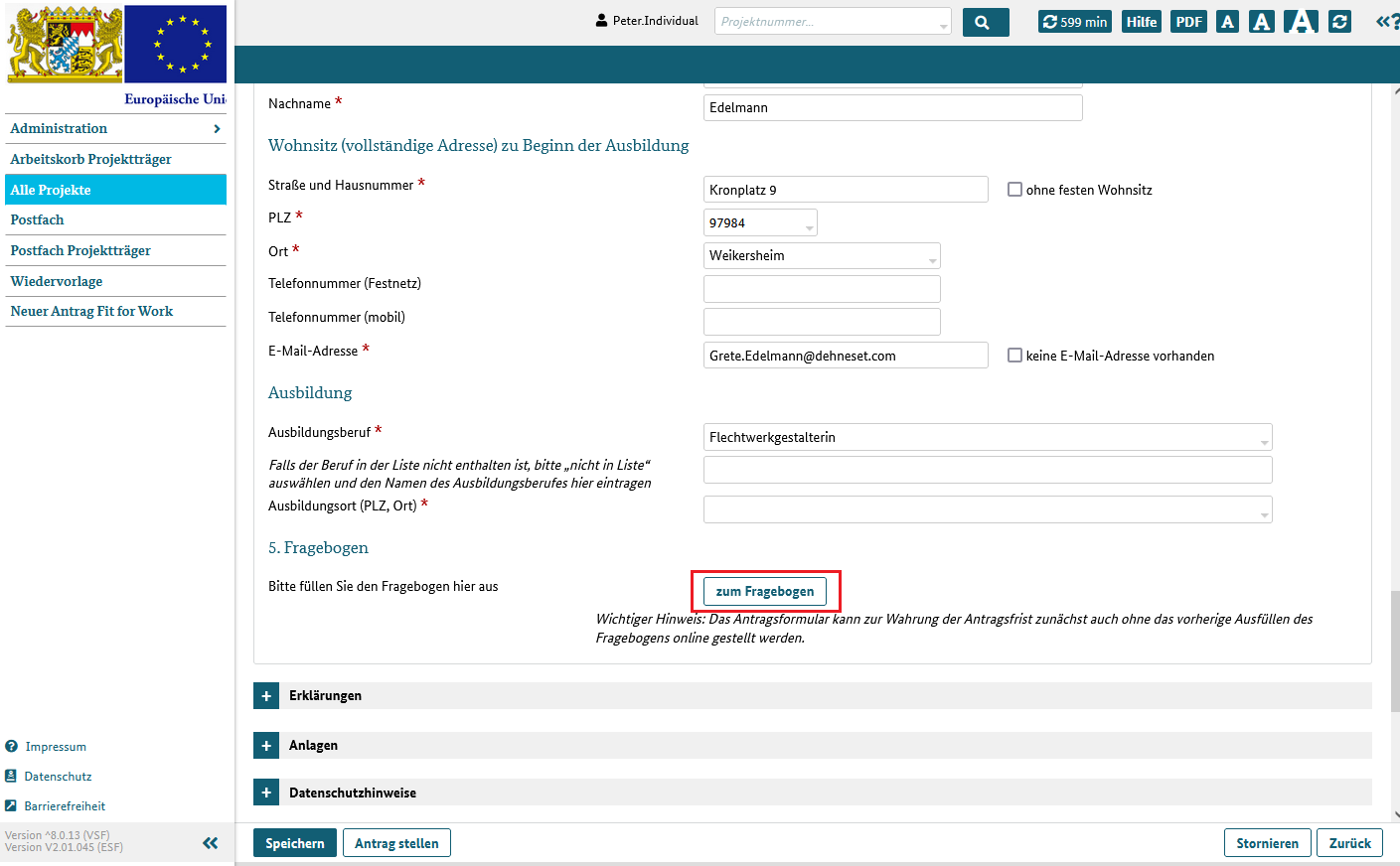

Solange das Projekt im Projektstatus = geeignet ist, öffnen Sie den Projektantrag und klicken die Schaltfläche "zum Fragebogen" an.

Abbildung 1 Möglichkeit, den Fragebogen aus dem Projektantrag heraus zu öffnen

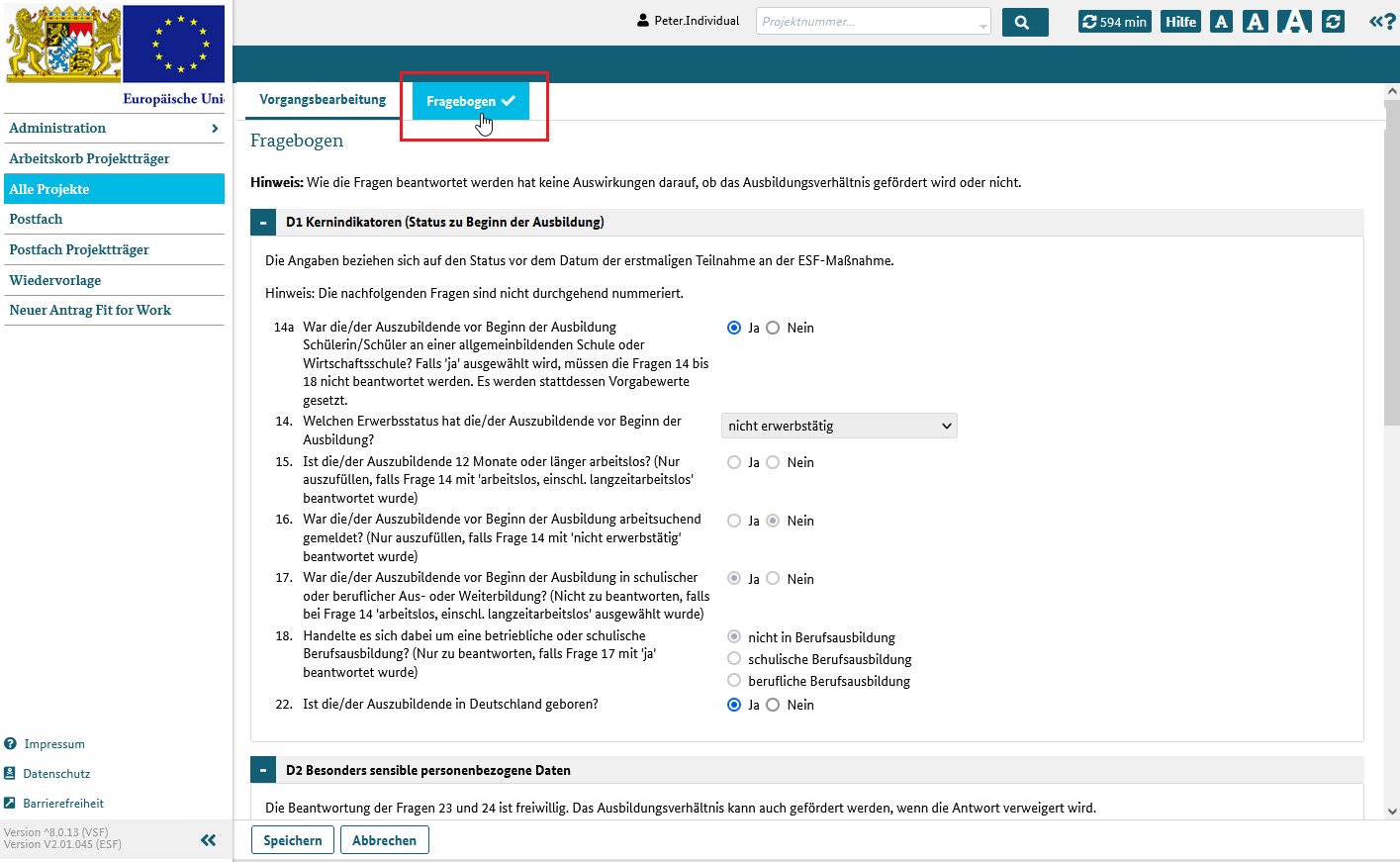

Wenn Sie den Antrag stellen, wechselt der Projektstatus auf "beantragt". Sie können dann den Dialog nur noch über den Reiter "Fragebogen" in der Projektübersicht öffnen.

Abbildung 1 Dialog Fragebogen als Reiter

Ausfüllhilfe:

Diese Ausfüllhilfe soll Ihnen bei der Beantwortung des Fragebogens helfen. Die Nummerierung der Ausfüllhilfe entspricht der Nummerierung des Fragebogens. Die Ausfüllhilfe basiert auf einer Verständigung der ESF-Verwaltungsbehörden von Bund und Ländern zur Anwendung von einheitlichen Definitionen der gemeinsamen Indikatoren gemäß Anhang 1 der Verordnung (EU) Nr. 2021/1057.

Zu 14, 28: Erwerbstätig, einschließlich selbständig

Zur Anwendung kommt die Definition der Europäischen Kommission.

Personen, die einer bezahlten Tätigkeit nachgehen, also alle abhängig Beschäftigten (Arbeiter/-innen, Angestellte, Beamte, betriebliche Auszubildende, Personen in Elternzeit, Berufssoldaten, Zeitsoldaten und Richter), unabhängig davon, ob sie sozialversicherungspflichtig oder geringfügig beschäftigt, und die nicht zeitgleich arbeitslos gemeldet sind sowie alle Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen. Abweichend hiervon werden in Brandenburg Teilnehmer/-innen an Arbeitsgelegenheiten (§ 16d SGB II) nicht als Beschäftigte, sondern als (arbeitssuchende) Nichterwerbstätige erfasst.

Zu 14, 28: Arbeitslose, einschl. langzeitarbeitslos

Zur Anwendung kommt gemäß Empfehlung der Europäischen Kommission die nationale Definition.

Arbeitslose sind gemäß den Regelungen im Sozialgesetzbuch III Personen, die bei der Agentur für Arbeit bzw. dem Jobcenter arbeitslos registriert sind. Personen, die über 12 Monate hinweg arbeitslos waren, sind langzeitarbeitslos. In einigen Fällen wird die Dauerzählung bei erneutem Zugang in den Status Arbeitslosigkeit fortgesetzt, statt von vorne zu beginnen; folgende Unterbrechungen der Arbeitslosigkeit sind gemäß Messkonzept der BA-Statistik für die Dauerzählung unschädlich:

- Teilnahmen an Maßnahmen nach § 45 SGB III sowie an gleichgestellten Maßnahmen des Landes und des Bundes.

- Unterbrechungen aufgrund von Nicht-Erwerbsfähigkeit (insbesondere Krankheit) bis zu sechs Wochen Dauer (in Anlehnung an die sechs-Wochen-Frist zum Erlöschen der Arbeitslosigkeitsmeldung nach Unterbrechung sowie die Fortzahlung des Arbeitslosengeldes im Krankheitsfall).

Hingegen führen Abgänge aus Arbeitslosigkeit

- wegen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit,

- in sonstige arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und

- in Nichterwerbstätigkeit mit einer Dauer von mehr als sechs Wochen

immer zu einem Ende der Dauerzählung und einem neuen Messbeginn bei erneutem Zugang in Arbeitslosigkeit (sog. schädliche Unterbrechungen).

Zu 14, 28: Nichterwerbstätige

Zur Anwendung kommt die Definition der Europäischen Kommission unter Zugrundelegung der nationalen Definition von Arbeitslosigkeit.

Personen, die nicht Teil des Arbeitsmarktes sind, also weder arbeitslos gemeldet sind noch einer Erwerbstätigkeit nachgehen.

Dies beinhaltet freiwillig Wehrdienstleistende sowie Teilnehmende an Freiwilligendiensten, die gegen Entgelt oder zur Gewinnerzielung während der Bezugswoche in gewissem Umfang gearbeitet haben, Schüler/-innen - darunter schulische Auszubildende - Vollzeitstudierende, Inhaftierte sowie Personen in beruflicher Rehabilitation. Arbeitssuchende, die nicht erwerbstätig und nicht arbeitslos gemeldet sind, gelten ebenfalls als Nichterwerbstätige.

Zu 23: Menschen mit Behinderung

Es kommt die vereinfachte nationale Definition zur Anwendung.

Menschen mit Behinderungen sind Personen, die einen Behindertenausweis bzw. einen „gleichwertigen Feststellungsbescheid“ haben.

Zu 24: Angehörige von Minderheiten (u. a. marginalisierte Gemeinschaften, wie etwa die Roma)

Es kommt die nationale statistische Definition (Mikrozensus) gemäß Empfehlung der Europäischen Kommission zur Anwendung

Die vier in der Bundesrepublik Deutschland anerkannten Minderheiten sind die dänische Minderheit, die friesische Volksgruppe, die deutschen Sinti und Roma und das sorbische Volk.

Zu 17, 30: Teilnehmende in schulischer oder beruflicher Aus- oder Weiterbildung

Zur Anwendung kommt die Definition der Europäischen Kommission.

Teilnehmende, die eine allgemeinbildende Schule besuchen oder sich in einer Aus- oder Weiterbildung befinden, dies beinhaltet auch die Aufnahme eines Studiums.

Zu 32: Teilnehmende, die nach ihrer Teilnahme eine Qualifizierung erlangen

Zur Anwendung kommt die Definition der Europäischen Kommission.

Teilnehmende, die bis zu vier Wochen nach Austritt aus der Maßnahme eine Qualifizierung erwerben. Qualifizierung bedeutet

- das formale Ergebnis eines Beurteilungs- und Validierungsprozesses nachdem eine dafür zuständige Stelle festgestellt hat, dass die Lernergebnisse einer Einzelperson den vorgegebenen Standards entsprechen,

- die Bescheinigung einer beruflichen Qualifizierungs-/Weiterbildungsmaßnahme oder

- die Erreichung eines höheren Bildungsstands gemäß ISCED oder des Europäischen bzw. Deutschen Qualifikationsrahmens (EQF bzw. DQR) .

Es muss dokumentiert sein, beispielsweise in Form einer Bescheinigung, aus der Dauer und Gegenstand der Maßnahme ersichtlich sind und über die nachgewiesen wird, dass der Teilnehmende die vorgesehenen Maßnahmebestandteile auch absolviert hat (formales Ergebnis). Der umsetzende Träger kann „zuständige Stelle“ sein. Die Qualifizierung soll im Ergebnis einer Teilnahme an einer ESF-Maßnahme erlangt werden.

In den Förderaktionen 1-7 wird in den Förderhinweisen definiert, was als Qualifizierung anerkannt wird und wie diese nachgewiesen werden muss.

Nachbefragung

Es werden Daten zur beruflichen und sozialen Situation zu Beginn des Ausbildungsverhältnisses sowie zur beruflichen und sozialen Situation bis zu 4 Wochen bzw. 6 Monate nach dem Ende der Förderung erhoben. Um Informationen zur beruflichen Situation 6 Monate nach Ende der Förderung zu erhalten, wird das ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH Kontakt aufnehmen.

ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH, Weinsbergstraße 190, 50825 Köln, E-Mail: info[at]isg-institut[dot]de